Album public

Itinéraire erratique

dans un temps privilégié pour la photographie

“Etre du bond. N’être pas du festin, son épilogue.”

René Char.

Un “album” parce que cela évoque un peu l’amateur et que je ne suis pas tout à fait photographe, ni vraiment écrivain d’ailleurs, mais comme j’aime plus que tout écrire et photographier, j’espère être assez journaliste pour oser cette chronique et ces portraits. “Album” encore parce que la photo est au centre de ma vie depuis des décennies, et qu’à chaque moment décisif , d’une manière ou d’une autre, elle participe aux choix que je fais. Jeune coopérant au Sénégal, je trouve le moyen à l’occasion d’un colloque de linguistique à Oxford, de passer par Paris pour acheter, en avril 68, mon premier Leica appelé à la rescousse pour m’aider à résister, ne pas me laisser enfermer dans le conformisme sinistre du monde qui m’entoure alors à la Faculté des Lettres de Dakar. Deux ans plus tard, j’acquiers un deuxième Leica et abandonne université, femme et enfant pour partir comme Jack Kerouac “on the road”, photographier l’Afrique. À mon retour commence une autre vie et une activité restée depuis, toujours étroitement liée à la photographie : photographe, puis iconographe, journaliste spécialisé, rédacteur en chef d’une revue photo, commissaire d’expositions, créateur de livres, enseignant d’histoire de la photographie, consultant.

Photographe professionnel proprement dit, je ne l’ai été que l’espace de quelques publications, le temps de me rendre compte que c’était un peu plus difficile que d’appuyer sur le bouton, et que je n’avais pas la créativité suffisante pour faire une carrière artistique originale. C’est en publiant un reportage sur les nomades Reguibat de l’ouest saharien, que je rencontre les iconographes des Éditions Tallandier attelés à écrire l’histoire de La Guerre d’Algérie en images, et entre dans leur équipe. À visionner des milliers de photos par semaine, l’œil se forme vite, surtout si on suit les images tout au long du processus éditorial. Le temps d’un recyclage pour acquérir les techniques de base du journalisme, on me propose de réécrire un article trop scientifique pour une revue de photographie, et me voilà rédacteur aux Publications Montel pour Le Photographe, le journal des professions photo ciné son. C’était un temps où le travail vous courrait après.

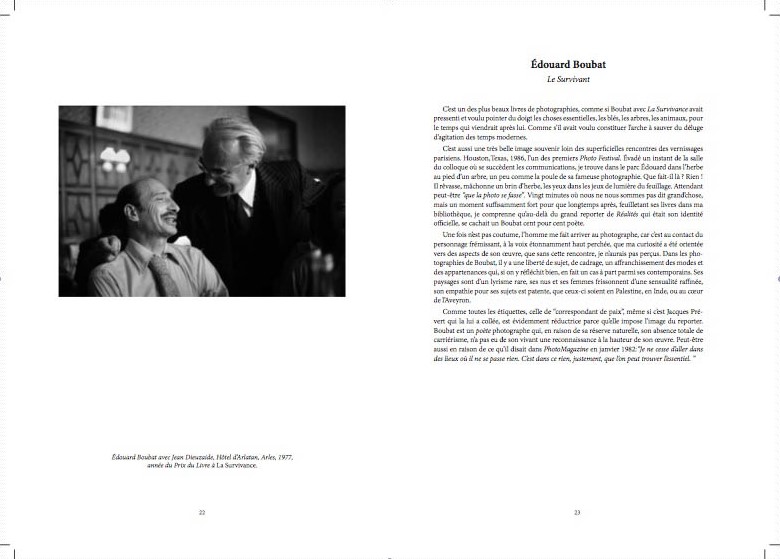

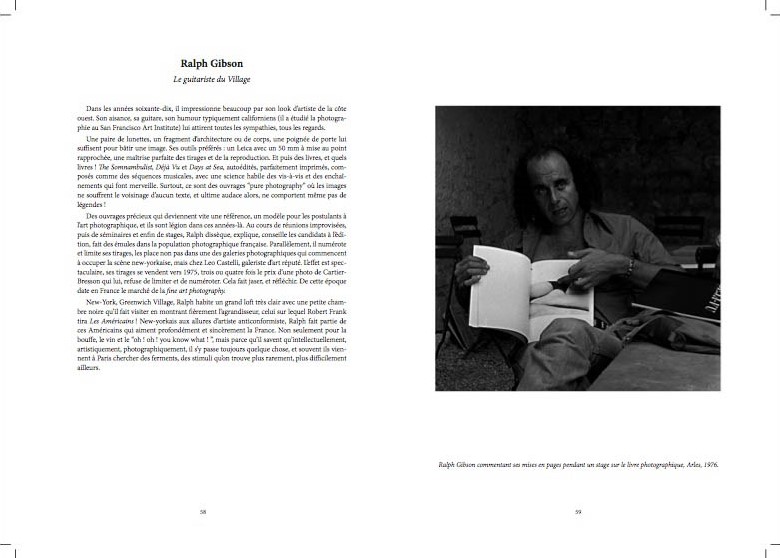

Là, avec la bienveillance de mon rédacteur en chef Yves Lorelle, que je payais de toutes les ingratitudes, j’entrais progressivement dans le monde de la photographie en même temps que j’apprenais les grandeurs et les lâchetés de l’univers journalistique. New York : vingt pages sur l’International Center of Photography ; Boston : face à Edwin H.Land l’inventeur du Polaroid. Arles : six pages critiques sur les Rencontres, une première ! Le Salon de la photo de Milan : rencontre avec Basilico tirant ses premiers Ritratti di fabbriche. Stockholm : tête à tête avec Lennart Nilsson et ses photos de fœtus, emblématiques images de vie dans le monde entier, qui étaient en réalité des cadavres. En somme, le grand reportage avec la photographie comme objet. Mais il y avait aussi les innombrables et interminables conférences et déjeuners de presse, présentations de produits…

Cela dura jusqu’à un certain soir de 1980 où, sur le trottoir de la rue Pierre et Marie Curie, prolongeant après la fermeture des bureaux une conversation entamée l’après-midi avec Guy Le Querrec, celui-ci, une jambe sur la selle de sa Mobylette gris bleu, me demande si je vais rester à ce poste de rédacteur toute ma vie ! Le lendemain je donnais ma démission et redevenais journaliste pigiste. Entre temps j’avais rendu visite à Maurice Coriat, directeur artistique de Zoom et lui avais tenu ce langage plein de modestie :“Tu es le meilleur directeur artistique, je suis le meilleur rédacteur de la presse photo, faisons ensemble la meilleure revue de photo ”. Lorsqu’une nouvelle direction des Publications Montel le prendra comme conseiller, il s’en souviendra et je devins rédacteur en chef de PhotoMagazine.

C’est peu dire que j’y ai mis toutes mes forces, toute mon énergie de jeune quadra. Il m’arrivais même, les jours de bouclage, de dormir au bureau ! Ce dont je suis fier, c’est qu’avec Maurice nous avons fait, sur des photographes ou des évènements, ce qu’aucun autre magazine ne faisait : des portfolios de dix-huit pages sur Harry Gruyaert, seize pour Salgado, vingt huit pages pour Alexei Brodovitch, le Paris de Cartier-Bresson avec un texte inédit d’André Pieyre de Mandiargues, etc. Plus les articles et les chroniques de Christian Caujolle, Jean-François Leroy, Herbert Molderings, Carole Naggar ! Plus des dizaines de pages de “stages”, en réalité des conseils inédits par quelques uns des photographes les plus en vue du moment : Le Querrec, Bauret, Descamps, Sieff, Horvat ! Plus des régionales sur la vie photographique à Toulouse, Strasbourg, Rennes…Et jusqu’à douze pages par numéro d’actualités sur les livres, les expositions, les manifestations photographiques! À travers ces différentes chroniques et mes éditoriaux, j’ai pendant ces années-là, milité pour que la photographie soit plus et mieux reconnue, et que s’affirme sa place dans la culture et le service public français.

Bien sûr, il y avait le côté moins brillant de la médaille, les paires de fesses en quadrichromie et la quincaillerie qui, disait-on, faisaient partie des figures imposées de la discipline ! Mais l’émotion du « Bon À Tirer », et celle plus sensuelle de la prise en main, chaque mois, du numéro encore plein de ses odeurs d’imprimerie, valait tous les sacrifices et tous les compromis.

Un terme mis à mon activité journalistique, le moment était propice pour concrétiser le vieux rêve de faire des livres de photographie, ce qui se réalisa grâce à ma rencontre avec Lia Lago. Chez elle à Syracuse en Sicile, nous avons pu réaliser cinq livres, dont au moins deux sont dignes de figurer dans une bibliothèque de livres de photographie : Noto, avec une commande à Olivo Barbieri pour offrir au sublime patrimoine architectural de cette ville, une modernité photographique. Du moins le pensais-je lorsque je m’aperçus que j’y retrouvais le décor de la plus forte émotion artistique visuelle de ma jeunesse : la projection en avant-première au Festival de Cannes 1960, de L’Avventura de Michelangelo Antonioni dont une des scènes avec l’étincelante Monica Vitti se déroule au milieu des palais baroques de Noto.

Puis Sicilia dei Fotografi, une anthologie hommage à cette île au cœur de la Méditerranée. Parce que adolescent déjà j’avais une photo de la Vénus callipyge de Syracuse dans ma chambre, parce que la Sicile aimante les photographes, que leurs images témoignent de l’héritage de civilisations qui ont illuminé le monde, et que l’héritage justifie la fierté, l’orgueil même, d’être méditerranéen.

J’avais quitté l’université pour la photographie, et vingt-six ans plus tard, la photographie me ramena au monde universitaire de l’École Nationale Supérieure Louis Lumière, ex Vaugirard, sur laquelle j’avais écrit plusieurs années auparavant, un article retentissant mettant en cause la vétusté de ses locaux. Entre temps, l’École avait émigré à Noisy-le-Grand dans une bâtisse moderne sans grâce où pendant une dizaine d’années j’allais enseigner…quoi au juste ? Personne ne me le demanda jamais, aussi décidai-je de parler de ce que je connaissais, c’est à dire de l’histoire de la photographie contemporaine en commençant avec Les Américains de Frank, et en poursuivant avec les photographes que j’avais publiés en France et en Italie, pour finir avec les acteurs les plus récents de la photo, ceux que réclamaient à grands cris les étudiants. Pour faire bonne dose, j’ajoutais un cours original d’Édition et diffusion de la photographie qui, partant de mon expérience, indiquait aux néo-photographes comment faire pour qu’une fois leurs photographies faites, elles aient quelques chances d’être publiées, exposées, vues.

De ce passage dans l’enseignement, je retiens la fragilité de quelques visages à peine sortis de l’adolescence, l’attention obligée à ma personne de jeunes filles qui me troublaient, l’appétit de savoir de ces étudiants dont certains découvraient la photographie, leur inculture parfois vertigineuse (Joseph Koudelqui ? m’a demandé un jour un aspirant photographe de l’an 2000 !). Aujourd’hui je goûte de temps à autre ce plaisir très particulier de découvrir dans la presse ou sur quelque cimaise, les photographies d’anciens étudiants.

J’entends autour de moi dire, même par des esprits que je tiens en très haute estime, que le numérique ne serait pour la photographie, qu’un changement comme un autre dans l’évolution des technologies, comme lorsqu’on est passé du papier albuminé au chlorobromure, ou de la plaque de verre au film souple. Je crois au contraire, que le numérique est pour l’image une mutation sans précédent, ontologique. Un pas qui nous détache encore un peu du réel et nous lie toujours plus à un monde virtuel. Finie la trace matérielle des choses et des êtres, fini “ ce quelque chose de la pêcheuse de New-Haven qui ne se réduit pas à un témoignage en faveur de l’art du photographe, quelque chose qu’il est impossible de réduire au silence et qui réclame avec insistance le nom de celle qui a vécu là, qui là est encore réelle” cher à Walter Benjamin. Pour inéluctable et nécessaire qu’elle soit, l’image numérique ne sera jamais qu’une construction mathématique, une suite de zéros et de uns. Mon rapport avec elle jamais n’égalera celui, charnel, que j’entretiens avec le reflet spéculaire des êtres et des choses que j’ai aimés et dont l’empreinte demeure gravée dans les sels d’argent.

L’engouement actuel pour la photographie, de Chicago à Pékin et d’Oslo à Bamako, est dû bien sûr en partie au tarissement du marché de la peinture. Mais peut-être un peu aussi au fait que la photographie est un des objets qui nous offre du temps arrêté. Elle nous invite à sortir de l’agitation tourbillonnaire de notre consommation culturelle. Le tête à tête avec une photographie est un des rares moments où nous sommes hors du mouvement. Sa fixité nous invite à l’arrêt, et partant, à la pause, à une respiration, et pour peu que nous y soyons portés, nous incite à l’infiniment précieuse rêverie.

De ce parcours erratique à l’intérieur de la sphère photographique, il me reste avant tout la chance d’avoir été au bon endroit au bon moment pour être le témoin d’une prodigieuse mutation. Considérant ce qu’était son statut en 1970, et la place qu’occupe aujourd’hui dans la vie culturelle la photographie, propulsée au zénith par le marché, je constate le renversement historique qui a eu lieu, et je mesure mon privilège d’en avoir suivi — et quelques fois accompagné—les étapes.

Me restent aussi bien sûr des images, et ce serait déjà beaucoup si ce n’était que cela ! Celles de ma collection, d’autant plus précieuses que la plupart m’ont été offertes par leurs auteurs. Mais aussi toutes les autres, les centaines que j’ai publiées, exposées, les milliers que j’ai vues et que je continue de regarder aux cimaises, dans les livres, dans les portfolios qu’on me soumet. Elles ont modelé mon regard et m’ont ouvert les yeux. Pas tant comme on pourrait le croire sur la réalité du monde, mais beaucoup plus sur cette part de l’homme que Pierre Bourdieu avait identifiée et décrite dans La photographie, un art moyen: l’aspiration chez ses pratiquants, amateurs ou professionnels, à « faire de l’art » pour tenter de mettre un peu d’ordre dans le chaos, inventer un ordonnancement au réel, ou simplement embellir le banal quotidien. Peu y parviennent véritablement, mais cette tentative est peut-être la meilleure part de l’âme humaine.

( In Album public. Hélio. Tourcoing, 2008.)